推背图第十六象: 己卯(离下坤上 明夷)太祖初步统江山子孙被太宗追杀

谶曰

天一生水

姿禀圣武

顺天应人

无今无古

颂曰

纳土姓钱并姓李

其余相次朝天子

天将一统付真人

不杀人民更全嗣

金圣叹:“此象主宋太祖受禅汴都,天下大定,钱李二氏相率归化,此一治也。”

一、众解精华

1. 解谶

【天一生水】

※ 辨析:

现在都解为宋太祖是“水命”。咱不知道太祖的生辰八字,没法算。

文征试解:

《易经》曰:“天一生水,地六成之”。本句应是歇后用法,隐喻“地六成之”,用其字面之意,指宋太祖统一了五国领土,加上太祖自己一国,是6国统一,是为“地六成之”。

※ 五代时,十国有4国亡于五代时,即赵匡胤建立北宋前。

前蜀:903年王建称帝,925年,王衍降于后唐,前蜀亡。

吴:902年杨行密受封吴王,937年吴王杨溥(音普)禅让,吴亡。

受禅者为徐知诰(音:告),徐后来恢复姓李,名李昪,建南唐。

闽:909年王审知受后梁朱温封为闽王,945年被南唐灭。

楚:907年马殷受后梁朱温封为楚王,951年被南唐所灭。

※ 赵匡胤登基后,960~976年在位期间,平定5国:

南平(荆南):924年高季兴受后梁朱温封为南平王,963年高继冲归顺,不久全族迁到东京(今河南开封)。

后蜀:934年孟知祥称帝,965年孟昶(音:厂)降宋,押赴东京。

南汉:911年刘岩即位,917年称帝,971年刘继兴败降,押东京。

南唐:937年徐知诰废吴帝自立,国号大齐,939年徐改名李昪(音变),改国号为唐,史称南唐,958年降于后周。974年,李煜败降,被押往东京。南唐亡。

吴越:907年钱镠受后梁朱温封为吴越王,一直臣服中原,960年向宋称臣。978年钱弘俶(音触)举家迁东京,吴越国消亡。

本句解释与图中示意的五国臣服是珠联璧合的,“天一生水”堪称绝妙之谜语!

【姿禀圣武】

宋太祖英武圣明,统一了分裂的国家。

【顺天应人 无今无古】

赵匡胤统一天下,上和天意,下顺民心,建国后怀柔治国,不杀功臣,前无古人,后无来者。

2. 解颂

【纳土姓钱并姓李 其余相次朝天子】

“纳土”:接纳对方的国土。

“姓钱”:指吴越国钱弘俶主动臣服。

“姓李”:指南唐后主李煜975年兵败投降,被押往卞京。

【其余相次朝天子】:其他小国也相继归顺,被押、带往京城面君。

【天将一统付真人 不杀人民更全嗣】

“真人”:道家指得道的道人,这里指有修为的人。

指太祖是一位有修为的真人,统一天下后,仁爱治国,不滥杀伐。

赵960年陈桥兵变,得天下兵不血刃。而后不杀降王,不杀功臣,961年“杯酒释兵权”,消了藩镇势力;对百姓修养生息,天下安乐。

这个“真人”为保江山社稷,重文轻武,秘密立下了不杀大臣、不杀谏臣的规矩,使得宋朝文风鼎盛,文人辈出,而武力疲软,屡遭外侮。

二、陈曦解图

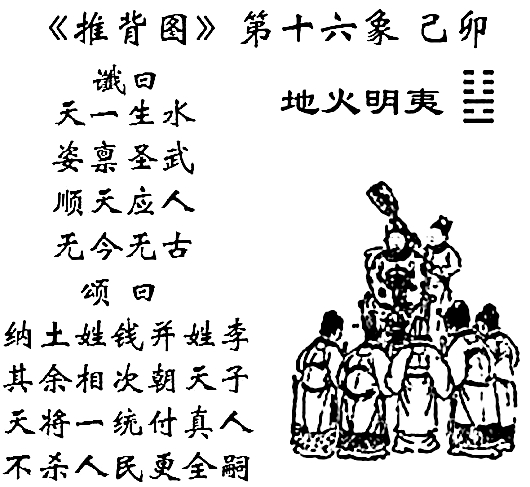

图中正座天子显然是赵匡胤,面南背北而坐。前面5人朝拜,分别代表吴越、南平(荆南)、后蜀、南汉、南唐五国之主。

虽然吴越是978年消失的(宋太祖死于976年),但是吴越国王钱弘俶却是在974年助宋灭南唐之后,即被赵匡胤诏到东京面君的。为此,吴越国上下惶恐,因为钱氏几代使国内安居乐业,百姓在西湖边建“保俶塔”,祈求保佑钱弘俶平安。不久钱弘俶返回吴越。978年,钱家被太宗迁往东京。

可见,图中的预示分毫不差,5主都是面向宋太祖臣服的。而且,图中预言“天将一统付真人”,但图中只画了5人,没有北汉。剩下的北汉是赵光义害兄夺位后,979年亲政平定的。

※ 本图提供了一个重要资讯:《推背图》的图是“上北下南”定位的

中国古代的地图,没有明确的方位规定,上南下北的居多,上北下南的为少,个别还有上东下西的。从本图君王面南背北之坐,可判定《推背图》全书图的方位──这很重要,因为有的图是有方位含义的。

三、文征解卦

卦为“明夷”,下为离,指火;上为坤,指地。

本卦为“凤凰垂翼之象”,与上一卦一样,也有“弃明投暗之意”,正合宋太祖扫平中原时,各国来投或投降之象。卦的大象为“太阳掩没在坤地之下,天下黑暗,而后见光明”,正合太祖统一天下前,依然是征战、战乱,英明未显之象。本卦运势为“百事阻滞,宜和解了事,愈争愈苦”,正合图中各国臣服之势。

由于宋太祖怀仁治国,制定了重文轻武的国策,虽然国内没有了军阀征战,但是军力薄弱使宋朝屡遭外辱。第一次经受的侵略就是下一象的澶渊之役。

____________________________________________________________

[1] 对《推背图》“颠倒本”、“伪本”、“金批本”的考证,见本书前言部分。

宋太宗篡位千古謎

《推背图》已经预示了宋太祖被杀害,只是以前没人读懂。这也再次印证,《推背图》是真正的预言,而不是后人附会冒充的。因为如果是伪造的预言,造假者必定会留下解析来证明自己的预言正确。然而,这一隐藏的真机,直到今日才被发现。

大家看看《推背图》第十六象对北宋太祖开国的预言,诗中「不杀人民更全嗣」,其实蕴含着更深的含义。

《推背图》第二十四象预言宋朝灭亡,「十一卜人小月」是正体的「赵」字,指赵宋王朝亡于崖山海战。1279年,在今广东江门的崖山,南宋最后的军队在海战中大败,陆秀夫怀疑无路突围,背负着八岁的末帝赵昺投海,十万军民蹈海殉国,无人投降。被俘的南宋丞相文天祥在元军战船上目睹了这一切,痛哭作诗……

「二九四八」喻宋朝分两期,北宋九帝,南宋九帝,四八三十二,两宋共320年国运,960~1279年,跨度320年。

既然预言宋朝的国运很长,18帝320年,为什么在第十六象,《推背图》以「不杀人民更全嗣」,预言宋朝开国皇帝保全自己的子嗣呢?一般短命王朝、亡国之君,才有保全自己子嗣的问题啊?

前面第十七章,我们简单讲过《推背图》第十六象,但没深入这一点。这象点出宋太祖「保全子嗣」的原因,也在暗示他的子嗣要被追杀。被谁追杀?如果是被外姓追杀,那就不再是赵宋王朝的江山了,只能是被他的至亲、能接替皇位、能继承赵宋王朝的人追杀!这个人只能是赵匡胤的弟弟。

这就和开国皇帝赵匡胤暴死,仅有的两个儿子先后死于非命(孙子保全了),他弟弟赵光义弑兄篡位、血洗手足的历史吻合了。

烛影斧声

赵匡胤“烛影斧声”之夜暴死的史料,对赵光义是否弑兄夺位,自古就分成两派,至今并无公认的定论,因为史料没有足够的证据推翻任何一派。然而,判断一桩历史悬案的方法并不止于史料考证,过于拘泥于传统史料,反而可能是最不合理的方式。

实际上,历史研究除了依赖直接史料,还可以结合逻辑推理、政治背景、权力斗争模式,以及类似案例进行综合分析。赵匡胤的死亡不仅影响了宋朝的皇位继承,也涉及赵宋皇族内部的权力斗争,而《推背图》的相关预言,或许早已暗示其中的隐情。

如果破案时只看嫌疑人的自我表白,只听信其掩盖真相、篡改后的证词,而不去深究矛盾之处,那根本无法破案。然而,很多学者在评判“烛影斧声”这一千古疑案时,恰恰就是这么做的,导致疑案千年未解。

真正有价值的破案思路是什么?如果大家看过侦探片,回想一下就知道,最关键的线索往往是:

- 嫌疑人极力掩盖的东西,往往就是真相。 而他极力表白的内容,反而是用来转移注意力的,没有实际价值。可惜的是,在“烛影斧声”的研究中,许多人被这种表白成功地误导了。

- 嫌疑人自我表白中存在自相矛盾之处,那就是造假的关键点。 但有些学者却把这种矛盾,与其它难以取证的细节等同对待,结果反而模糊了判断。

- 嫌疑人销毁证据、竭力辩护的行为和心态,本身就暴露了其罪行。 在犯罪心理学上,一个真正无辜的人不会刻意去做这些,只有罪犯才会如此掩盖真相。然而,这一点长期被史学界忽视。

如果从正确的思维角度出发,抓住关键点来分析,赵光义弑兄篡位的“谜案”,其实并不难破解。