谶曰

声赫赫

干戈息

扫边氛

奠邦邑

颂曰

天子亲征乍渡河

欢声百里起讴歌

运筹幸有完全女

奏得奇功在议和

金圣叹:“此象主宋真宗澶渊之役。景德元年,契丹大举入寇,寇准劝帝亲征,乃幸澶渊。既渡河,远近望见卸盖皆踊跃呼万岁,声闻数十里,契丹夺气,遂议和。”

一、众解精华

1. 解颂

【天子亲征乍渡河 欢声百里起讴歌】

为击退契丹,宋真宗亲征渡黄河,将士见后欢呼万岁,声震数十里。

※ 澶渊之役(一) 辽兵南侵 御驾亲征

背景:

936年石敬瑭割燕云(幽蓟)16州与契丹。959年后周世宗柴荣北伐,收复16州的瀛州(河北河间)、莫州(河北任丘北),及周边地区(霸州、天津静海等)。979、986年,宋太宗两次大举伐辽[1]皆败。

辽国在萧太后的苦心经营下,力量日盛,1004年大兵进犯北宋。

辽军进犯:

这是辽对宋唯一的一次大规模入侵,萧太后率军亲征,大军号称20万,深入宋境700里,直扑横跨黄河的澶州[2](今河南濮阳)城下。

真宗被迫亲征:

大宋朝廷上下惊恐,意欲迁都。后来真宗在新上任的丞相寇准的极力劝谏下,被迫亲征到了澶州,被太尉高琼极力“请”过了黄河。宋军见到了澶州北城楼上的黄龙旗,欢声雷动,军兵与百姓立齐呼万岁,声闻数十里。士气倍增。真宗见好就收,撤回了南城。

辽兵闻宋军呼声怯阵。寇准在北城督战,宋军张环用床子弩[3]射杀了辽军先锋萧挞览(擒获名将杨业之人),辽军士气低落。

【运筹幸有完全女 奏得奇功在议和】

“完全女”:“寇准”的“寇”字,“女”与“寇”中的部分形似而不完全一致,这种象形设谜,也是《推背图》字谜文化常用的手法。

指在宰相寇准的运筹下取得澶州守卫战的胜利,在真宗力主议和时,寇准最大限度减少了损失,立下奇功。

※ 澶渊之役(二) 休兵议和

萧太后见辽军处境不利,担心腹背受敌,也想求和。

宋真宗在离京时,就暗中派曹利用前往辽军议和。因战事激烈,曹一直未能进入辽营。寇准、杨延昭力主北进,乘势收复失地,但妥协派气焰嚣张,攻击寇准拥兵自重。寇准被迫放弃主张。

真宗在澶州行宫又召见了曹利用,授以谈判底线──每年给辽国银绢100万两/匹。守候在宫外的寇准拦住了曹利用,以杀头威胁,把底线定为30万两。曹在敌营置生死于度外,拒不割让一寸国土,还收回了瀛、莫二州的主权,双方以30万两岁币达修好结盟。

曹议和后回见到真宗,伸出三个指头暗示,真宗误以为是300万,大惊,但也只好认了。后来真宗知道是30万,大喜过望,视为奇功。

2. 解谶

【声赫赫 干戈息】:赫赫呼声声震数十里的,契丹气馁,不久停战议和。

【扫边氛 奠邦邑】:扫平了边境战火,奠定了边疆的安宁。

澶渊议和后,辽、宋结盟,保持了120年的边境和平。

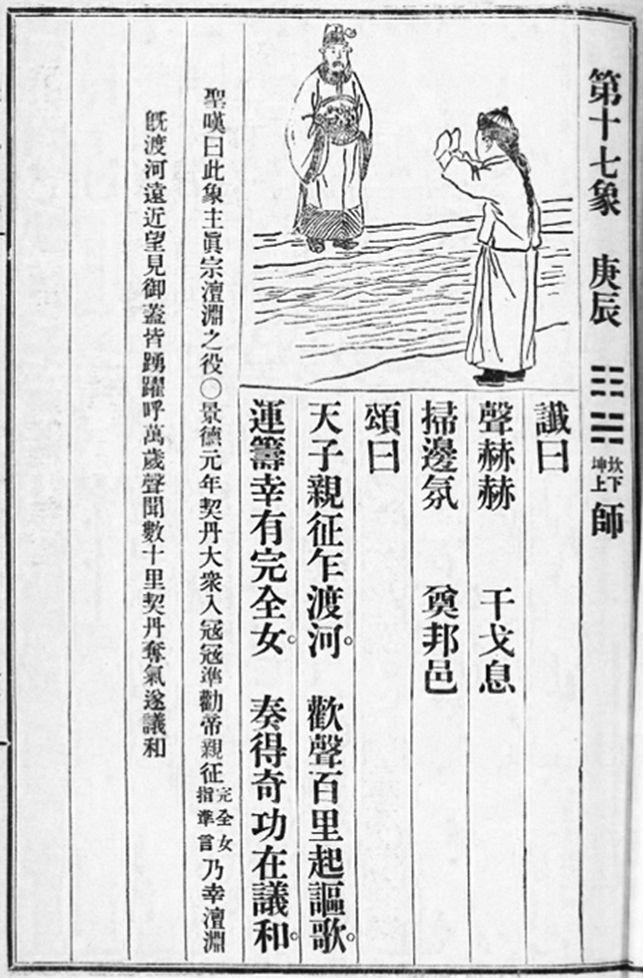

3.解图

皇者面南背北,喻指宋真宗;水指黄河;外族人喻指契丹,契丹拱手,主动请和(为何用清朝的官服喻胡人,详见第7象注释)。

二、文征解卦

卦为“师”,下半部分为坎,指水;上半部分为坤,指地。地下有深水,正是澶渊的“渊”字之意,澶州又称澶渊之城。

本卦为“地势临渊之象,以寡服众之意”,正合寇准力排众议,强谏真宗出征之举。卦的大象为“养兵聚众,出师攻伐之象”,本卦对于争端:“宜进不宜退,内心虽忧,但得贵人之助”。与真宗亲征相符。

※ 澶渊之役(三) 澶渊之盟

盟约规定:宋、辽为兄弟之国,两国皇帝以年龄定兄弟的称呼。宋朝每年向辽提供“助军旅之费”10万两银,20万匹绢。双方发展边境贸易。辽就此承认了宋对幽蓟16州中瀛、莫二州的主权。

当时宋朝经济繁荣,一年的铸钱量最高达500万贯,是大明朝276年总铸钱量的一半!要知道一场战争单方直接费用就不止100万两白银,30万两岁币不到宋朝年财政收入的0.5%,而且开展边贸后,宋朝每年贸易顺差就在100万两银以上,所以,30万两银帛换来120多年的和平,以及法定的瀛、莫二州主权,是很明智的。

澶渊之盟

1005年1月28日,宋、辽两国在澶州(今河南濮阳)停战,正式订立和约,互不侵犯,这就是历史上著名的澶渊之盟。

关于澶渊之盟,历来争议不断,有称赞和平条约的,也有大骂丧权辱国的。

其实,“澶渊之盟”有好的一面,那就是带来了辽宋一百多年的和平,但是侮辱了宋朝“中原上国”的尊严。

当时的大臣王钦若看着宋真宗签约后的高兴劲,气到直接顶撞:“这就是《春秋》里说的城下之盟,这么屈辱,您怎么还高兴呐?”

但是后来司马光(了解更多司马光,请a至1085年1月1日的洛阳)很感慨合约带来的和平:“何必燕然刻?苍生肝脑涂。”“燕然刻”指的是东汉将军窦宪率领军队北击匈奴,并在燕然山(今蒙古国境内杭爱山)刻石记功。司马光的意思是,通过战争驱逐敌人,会让老百姓和士兵大量死去。

那么,这个“虽有用但耻辱”的条约是怎么签订的呢?

起因是辽国想要教训宋朝,打消他们北伐夺取燕云十六州(今北京、天津北部以及河北北部地区、山西北部地区)的念头。

辽国骑兵勇猛,可他们是草原民族,攻城不行,就绕过重镇,一路长驱直入,迅速达到了黄河岸边的澶州。

虽然30万大军迅速推到黄河边上,但是驻扎在各地的宋军开始对辽军进行包抄,前有宋真宗亲率的十万大军,后有王超的十万定州兵。辽军陷入了腹背受敌的境地。

萧太后和辽圣宗有点慌:跑得这么远,要是被前后夹击怎么办?

祸不单行。辽国大将萧挞凛过于轻敌,被宋军先进的床子弩射死,辽国军心大乱。于是,辽国就想主动跟宋朝议和。

那宋朝为什么没有乘胜追击呢?

主要是皇帝宋真宗认为自己打不过辽朝。

宋朝的开国皇帝,宋太祖和宋太宗都曾经远征辽朝,想要收复燕云十六州。但最后都以失败告终,宋太宗甚至还中了箭伤。这些事在宋真宗内心留下了很深的阴影。

因此,当宰相寇准让宋真宗御驾亲征的时候,宋真宗内心是拒绝的。宋真宗甚至想套用西晋灭亡时的保命路线:跑南方建朝廷。(想知道西晋怎么成为中原王朝的末日模板吗?请a到316年12月10日的长安)

最后,还是寇准连忽悠带“绑架”,把宋真宗架到了前线。

当宋真宗听说辽国有议和的打算,自然就坡下驴,命令臣下赶快前去谈判。

经过一番讨价还价,双方正式定约:

一、宋辽结为兄弟之邦,宋真宗年长为兄,辽圣宗是弟。

二、宋朝每年给辽国10万两白银和20万绢帛,称“岁币”。

三、双方维持旧疆,和平共处,不动兵戈。

直到今天,对条约的争议依然存在,但有两点是绝大部分人的共识:

第一,合约带来了近百年的宋辽和平。

稳定的社会环境让宋朝经济文化发展得十分繁荣,以至于我们能看到《清明上河图》中热闹非凡的场景。

第二,宋朝习惯了避战求和的对外政策。

自此之后,宋朝总想着花钱换取和平,后面的庆历和议、海上之盟、绍兴和议等等,无不是用钱来购买和平。

其实,在中国历史上,中原王朝向北方族群花钱购买和平的事屡见不鲜,但那些皇帝都是先忍辱负重,积蓄力量,最后消灭北方强敌。

比如,汉高祖刘邦在白登被匈奴围困,皇后吕雉为了救丈夫,甚至说出了愿意侍奉匈奴单于的话。汉朝人牢牢记住了这次耻辱,这才有了后来汉武帝一举打残匈奴的壮举。

唐太宗李世民在渭水向突厥示弱,然后等国内统一平定之后,命人统兵十万,大败了西突厥。

与汉唐相比,宋朝皇帝们太记得和谈的好处了,却忘了“天下虽平,忘战必危”。这也就是为什么,两宋时期,宋朝的军队屡战屡败。

澶渊之盟,指北宋与契丹(辽朝)之间于公元1005年(宋真宗景德二年、辽圣宗统和二十三年),双方在澶州(古称澶渊郡,今河南省濮阳市)订立的和约,条约所确定的宋辽两国边界构成了现代意义上的真正的边界。

在澶渊之盟之后,庆历年间,进一步提高了岁币金额,详见“重熙增币”。

[1] 辽国原名契丹,916年耶律阿保机建契丹。947年定国号为“辽”,983年复名“契丹”,1066年又复名为“辽”,1125年被金国所灭。

[2] 澶州:北宋时黄河流经澶州,将澶州城分为南北二城。澶州距宋都东京(开封)近400里,也是后周太祖郭威兵变、黄袍加身的地方。

[3] 床子弩:三弓床弩,又称“八牛弩”,用三张特制的大弓做成的床弩,约需百人绞轴张弦,用大锤猛击扳机,可将巨箭射出三里多远。www